À Gabès, la révolte gronde contre un projet d’usine

d’hydrogène vert

Courrier International (Nawaat), 13 mars 2025

“On a réclamé plus d’oxygène, ils nous ont envoyé de l’ammoniac et de l’hydrogène”, peut-on lire sur une banderole brandie par un groupe de jeunes ultras (des supporteurs de football) de Gabès [ville portuaire du sud-est de la Tunisie]. Ils étaient une vingtaine rassemblés à proximité du Groupe chimique tunisien (GCT) alors que l’usine crachait derrière eux son habituelle fumée toxique. Épaisse et dense.

Quelques jours auparavant, ils s’étaient retrouvés dans le centre-ville, munis de pancartes sur lesquelles était inscrit “Non à l’hydrogène vert à Gabès”, “Gwabseya Lives Matter”, “Loading : Chernobyl 2 in Gabes”. Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, ils affirment qu’“après toutes les catastrophes environnementales dont [fut] victime Gabès, un nouveau projet colonial, sous le nom d’‘hydrogène vert’, va détruire des milliers d’hectares de terre […] et puiser dans nos ressources hydriques déjà rares”. Mais de quoi s’agit-il précisément ?

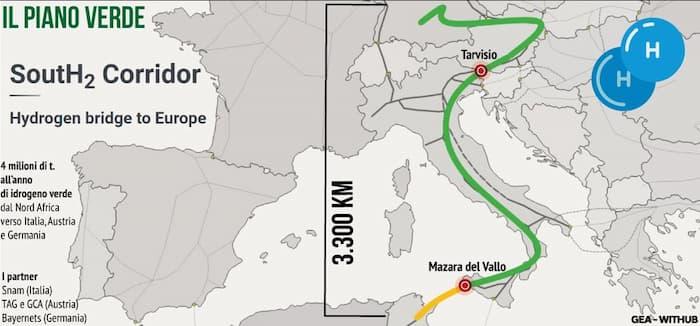

Contrairement au gaz, au pétrole ou au charbon, l’hydrogène vert n’engendre pas, ou très peu, de CO2 lors de la production. Générée par l’électrolyse de l’eau, la molécule est fabriquée à partir d’électricité renouvelable. La guerre en Ukraine, couplée à l’urgence climatique, a amené l’Union européenne, et en particulier l’Allemagne, à faire de l’hydrogène “bas carbone” une priorité absolue. Mais pour répondre aux besoins énergétiques colossaux du Vieux Continent, le plan européen prévoit d’étendre sa production au-delà de ses frontières, et notamment en Afrique du Nord.

Encouragée par les agences de coopération, les bailleurs de fonds, les institutions financières et les investisseurs privés, la Tunisie s’active pour se positionner comme un pôle central dans la production d’hydrogène vert. Comme l’indique la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert et ses dérivés, la Tunisie affirme son ambition à l’exportation : elle prévoit de produire plus de 8 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici à 2050, dont plus des trois quarts seront acheminés vers l’Europe.

Ce qui pose plusieurs problèmes majeurs. Le développement d’infrastructures nécessaires à la production d’hydrogène vert suppose des financements complexes et colossaux, se juxtaposant aux autres sources d’endettement du pays. Les pays européens bénéficieront non seulement de l’énergie produite en Tunisie, mais pourront également créer de nouvelles opportunités d’investissements pour leurs industries, permettant le contrôle de toute la chaîne de valeur de l’hydrogène vert, de la production à l’approvisionnement. Enfin, la Tunisie devra mobiliser plus de 500 000 hectares de terres et 248 millions de mètres cubes d’eau dessalée d’ici à 2050.

“Nous ne sommes pas dupes”

Par ailleurs, le très controversé GCT prévoit de créer sur son site, en soutien avec la banque [publique d’investissement] allemande KFW, un pilote de production d’ammoniac vert, un dérivé de l’hydrogène vert, afin de satisfaire le marché local des engrais. N’y a-t-il pas une contradiction entre la volonté de s’engager dans la transition écologique et la production d’hydrogène vert au profit de l’industrie chimique ? Faut-il rappeler que le GCT, qui transforme le phosphate en produits chimiques comme l’acide phosphorique ou en engrais, est déjà responsable de 95 % des émissions polluantes ?

Dans les cafés de la ville, il n’est pas rare d’entendre des citoyens échanger de manière houleuse voire s’écharper autour de ce projet d’usine d’ammoniac. “Pourquoi c’est toujours Gabès qui doit payer ?” s’indigne un quinquagénaire, sirotant les dernières gouttes de son express. “Si les Européens ont besoin d’hydrogène vert, qu’ils le produisent chez eux, pourquoi utiliser notre eau et nos terres ?” poursuit son voisin de table, un ancien syndicaliste. Le serveur, sollicité de toutes parts, prend quelques secondes pour écouter la conversation et lance : “Des traîtres ! Le problème, ce n’est pas les Européens mais des Tunisiens comme toi et moi qui vendent notre pays !”

La colère gronde. Et ce n’est que le début. À l’occasion du sermon de la prière du vendredi, un imam dénonce “une énième volonté de sacrifier Gabès”. Sur les réseaux sociaux, les fils de discussions sur l’hydrogène vert sont quotidiens et la municipalité de Gabès est régulièrement prise à partie, accusée, une fois encore, de faciliter des projets mettant en danger la santé des habitants.

Et pour cause, les choses se sont incroyablement accélérées depuis la publication, en mai 2024, de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert et ses dérivés en Tunisie, élaborée en tandem avec la GIZ [l’agence de coopération internationale allemande pour le développement] : signature à tour de bras d’accords avec des entreprises étrangères (TotalEnergies [française], ACWA Power [saoudienne], TuNur [tuniso-britannique], AKER Horizons [norvégienne], Verbund [autrichienne], etc.), université d’été sur l’hydrogène vert à l’attention des étudiants à la faculté de Manar [à Tunis], rencontre internationale à Gabès et création du cluster “Tunisie hydrogène renouvelable et ses dérivés” en présence de l’ambassadrice de France et de plusieurs entreprises et acteurs français de la filière hydrogène, débat sur la Stratégie pour le développement de l’hydrogène vert organisé par la chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise et le conseil de gouvernance économique belgo-tunisien, en présence notamment de l’ambassadeur de Belgique.

“Nous ne sommes pas dupes”, prévient Khayreddine Debaya, cofondateur du collectif Stop Pollution en 2012. “Nous développons les énergies renouvelables pour notre souveraineté énergétique ou pour produire de l’hydrogène destiné à l’Europe ?” Plusieurs études ont alerté sur les répercussions négatives de tels projets, tant sur la question foncière que sur celle de l’eau. En effet, pour produire de l’hydrogène vert, la Tunisie devra développer des sites de production d’énergies renouvelables qui exploiteront les ressources foncières avec pour conséquence le déplacement des populations et la dégradation de terres.

Des mécanismes d’exploitation coloniale

Quant aux ressources hydriques, la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert prévoit “le dessalement de l’eau de mer comme source principale d’eau […] : aucune goutte d’eau douce ne sera utilisée”. Or le dessalement n’est pas une solution miracle. “Dessaler l’eau de mer est un procédé cher, énergivore et qui rejette des quantités importantes de gaz à effet de serre dans la plupart des pays dotés d’un mix électrique très intensif en CO2”, peut-on lire dans un rapport publié par l’Institut français des relations internationales.

Par ailleurs, l’ONU a tiré la sonnette d’alarme en 2019 sur les rejets de saumures dans les océans ou les mers, [qui causent] une augmentation de la salinité de l’eau, perturbant les écosystèmes marins. Pour produire un litre d’eau consommable, il faut rejeter un litre et demi de saumure. La Tunisie est-elle destinée à être une arrière-cour servile et un réservoir d’énergie pour l’Europe, perpétuant ainsi les mécanismes d’exploitation coloniale ? Hamza Hamouchene, chercheur [en biologie] et militant algérien, responsable du programme Afrique du Nord du [groupe de réflexion] Transnational Institute, dénonce “un colonialisme vert” qui pille les ressources locales.

Une réalité d’autant plus éprouvante pour les 130 000 habitants de Gabès qui vivent cette exploitation dans leur chair. Cancers, insuffisances respiratoires, ostéoporose, infertilité, handicaps… De nombreux experts – mais aucune étude épidémiologique – ont alerté sur l’impact sanitaire de l’industrie chimique.

En octobre 2023, des écoliers ont été précipitamment évacués de leur classe suite à une fuite de gaz émanant d’une des usines avoisinantes. Plusieurs enfants ont été transportés en urgence à l’hôpital. À Chott Salem, le quartier le plus proche du GCT, la population est à bout de souffle. L’implantation d’une usine d’ammoniac est vécue comme un coup de massue.

Crimes environnementaux

Nous retrouvons le serveur du café, Imed. Il est né dans ce quartier, à l’époque où s’installaient les premières unités de production. “Ces immenses cheminées qui crachent jour et nuit une fumée toxique font partie du paysage depuis mon enfance, observe-t-il. Mais à l’époque, les habitants n’avaient pas conscience des risques sanitaires et environnementaux, tout ce qu’ils voyaient, ce sont les nouveaux emplois que le Groupe chimique allait créer.”

Aujourd’hui, la création d’une usine d’ammoniac, aussi verte soit-elle, ne passe pas. Khayreddine Debaya interroge : “Quand l’eau est utilisée à des fins industrielles plutôt que pour servir les populations locales, que reste-t-il à espérer ?. Le gouvernement a annoncé en 2017 la délocalisation du Groupe chimique, nous sommes en 2024 et rien n’a été fait ! Pire, il prévoit d’installer de nouvelles usines qui vont continuer à puiser dans nos ressources et polluer nos sols, nos eaux et notre air.”

Des données de l’Agence nationale de protection de l’environnement attestent des dépassements des seuils fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la qualité de l’air, sans que cela semble émouvoir les autorités. “Nous ne laisserons pas l’État reproduire les mêmes crimes environnementaux”, affirme avec aplomb le cofondateur de Stop Pollution. À la mi-décembre, une dizaine d’élèves et d’enseignants de l’Institut supérieur des langues de Gabès se sont rassemblés pour dénoncer l’implantation d’une usine d’ammoniac et la production d’hydrogène vert dans leur ville. Une génération cette fois-ci consciente que c’est aujourd’hui que se joue son avenir.

En Tunisie, les projets d’hydrogène vert inquiètent les défenseurs de l’environnement

Le Monde, 1er avril 2025

Sur près de quatre kilomètres, de la route qui longe le littoral jusqu’à la plage, les parcelles agricoles verdoyantes se mélangent à la terre orangée. Bienvenue à Métouia, paisible ville de 13 000 âmes qui borde le littoral du golfe de Gabès, dans le sud de la Tunisie. « C’est un endroit vierge comme il n’en existe plus », s’émerveille un pêcheur amateur, avant de s’emporter : « Vont-ils vraiment tout détruire ? Tout cela pour exporter de l’hydrogène vers l’Allemagne ? », râle-t-il avant de disparaître aussitôt.

L’inquiétude pour l’avenir de ce paysage s’est rapidement diffusée au sein de la population locale depuis que la région a été choisie pour accueillir un « projet pilote » pour la production d’hydrogène dit « vert », car produit à partir d’énergies renouvelables (solaire et éolien). En septembre 2023, la Tunisie, qui ambitionne de devenir une exportatrice majeure, s’est dotée d’une « stratégie nationale » dressant les étapes pour parvenir à une production annuelle de 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici à 2050.

Exporté vers l’Allemagne

Selon ces plans, environ 77 % de cette production serait destinée à être exportée vers l’Union européenne, principalement vers l’Allemagne. L’élaboration du document a été soutenue par l’agence de coopération allemande (GIZ). Bruxelles et Berlin misent sur cette source d’énergie pour réduire la consommation d’énergies fossiles et parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050. « L’Europe connaît une forte demande en hydrogène vert, une opportunité que la Tunisie entend saisir. Pour se positionner comme un acteur dans le développement de cette technologie d’avenir, il s’agit de préparer dès aujourd’hui l’écosystème pour ouvrir la voie à des investissements futurs », résume un diplomate de l’ambassade d’Allemagne à Tunis.

Le pays a un avantage sur ses concurrents régionaux comme le Maroc et l’Egypte, grâce au gazoduc Transmed, qui relie l’Algérie à l’Europe en passant par le territoire tunisien. L’une de ses conduites pourrait être reconvertie pour transporter l’hydrogène. Alger, Tunis, Rome, Vienne et Berlin se sont engagés en ce sens avec un mémorandum signé en janvier. Par ailleurs, « la Tunisie offre un bon équilibre entre rayonnement solaire et potentiel de production d’énergie éolienne, notamment dans le sud du pays », analyse Francesco Sassi, chercheur associé en géopolitique et marchés de l’énergie à l’institut Ricerche Industriali ed Energetiche de Bologne (Italie).

Malgré la faible part de ces énergies renouvelables dans le mix énergétique tunisien – environ 5 % –, investir dans ce domaine permettrait au pays de réduire, selon lui, sa « dépendance aux combustibles fossiles, l’impact déjà négligeable de l’économie tunisienne sur les émissions de carbone, mais aussi de produire de l’hydrogène vert grâce à des capacités excédentaires par rapport aux besoins nationaux ». Le document stratégique tunisien évoque lui l’opportunité de « stimuler le développement économique » et la création « d’emplois durables », principalement dans le Sud tunisien, région marginalisée où les opportunités économiques se font rares.

Pollution liée au dessalement de l’eau

Mais pour produire de l’hydrogène vert, il faut pouvoir, à partir d’énergies renouvelables, extraire ce composé de l’eau. Or le pays en manque cruellement. Les huit années consécutives de sécheresse obligent régulièrement les autorités au rationnement de la population, le gouvernement envisage de recourir à des usines de dessalement d’eau de mer, alimentées par des centrales solaires ou éoliennes. Très énergivore, cette solution présente aussi des risques de pollution du fait des saumures, des eaux à forte teneur en sel et en éléments chimiques, qui seront déversées dans la mer.

A Gabès, l’idée révolte. Unique oasis littorale de la Méditerranée, la ville subit, depuis près de cinq décennies, les rejets de l’usine du Groupe chimique tunisien (GCT), entreprise publique qui transforme le phosphate extrait dans le sud du pays en engrais prêts à l’exportation. « Ça fait cinquante ans qu’ils détruisent tout, la mer, les poissons et l’oasis, peste Jamel Souai, gérant d’hôtel dans un centre-ville déserté par les touristes du fait de la détérioration progressive de l’environnement. Et maintenant, ils veulent y ajouter l’hydrogène. C’est dangereux ! »

Vendredi 21 mars, la société civile locale, mobilisée autour des sujets environnementaux, s’est réunie devant la Maison de la culture, où se joue la pièce Toxic Paradise du metteur en scène tunisien Sadok Trabelsi. Celle-ci raconte l’histoire intime d’une famille touchée par la pollution du GCT. « Nous essayons de sensibiliser les gens au sujet de l’hydrogène en organisant des discussions, des réunions dans les universités et des manifestations pour lutter contre ces projets », explique Israa Zagritat, étudiante à l’institut supérieur des langues et militante du mouvement Stop Pollution.

« Sacrifier 500 000 hectares de terres »

Chercheur au Transnational Institute et membre de Stop Pollution, Saber Ammar s’alarme que son pays soit prêt, selon ses estimations, « à sacrifier près de 500 000 hectares de terres » pour produire les quantités annoncées d’hydrogène alors que l’eau manque et que les denrées alimentaires sont massivement importées. « Nous allons nous retrouver dans un modèle extractiviste pour répondre à la stratégie allemande et européenne de décarbonation de l’économie », s’offusque M. Ammar, qui considère que « la création d’emplois et de richesses risque d’être bien plus faible que prévu ».

« Il est vrai qu’il existe certaines inconnues. On parle d’emplois mais on ne sait pas exactement combien seront créés. Pour pouvoir en discuter, il faut avoir des données », reconnaît une source diplomatique au fait du dossier, tout en soulignant qu’il n’existe pas non plus d’estimations précises sur la valeur de l’hydrogène à l’horizon 2050.

Le gouvernement a fait savoir que l’investissement dans la filière dépendra des investissements privés. Signe d’un engouement des acteurs, depuis la publication de la stratégie gouvernementale, une dizaine de protocoles d’accord a été signée avec des entreprises étrangères dont TotalEnergies pour un projet visant à produire jusqu’à un million de tonnes d’hydrogène par an.